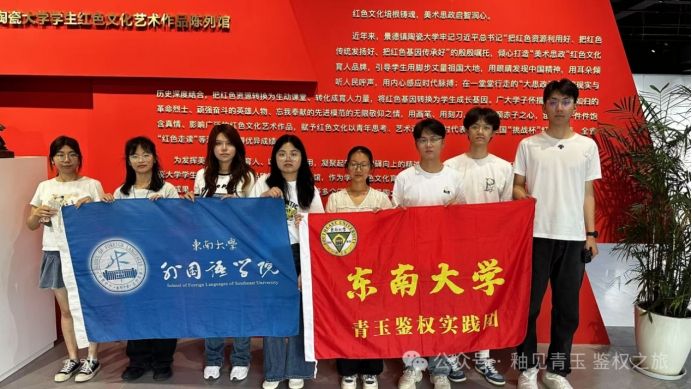

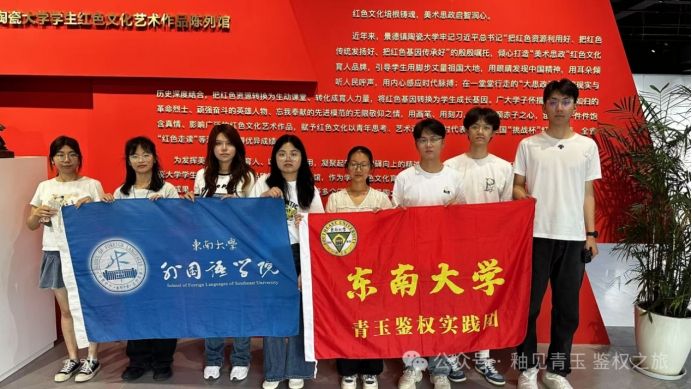

瓷都探秘尋根脈 青玉鑒權守匠心丨東南大學青玉鑒權暑期社會實踐團隊探尋文化根源,守護工匠精神

(通訊員:田晶,攝影:團隊成員)

當指尖點觸陶瓷的剎那間,七十二道窯火的密語正在緩緩蘇醒。東南大學2025年暑期社會實踐團隊——青玉鑒權實踐團帶著跨越時空的文化使命,踏上了這片承載中華文明基因千年瓷都——江西景德鎮。實踐團不僅親手體驗陶瓷制作的過程,更與多位非遺傳承人、工藝美術師展開深度對話,觸摸傳統技藝的溫度,聆聽匠心背后的文化堅守。

實踐團先后走進

小陶然陶藝體驗中心、

雕塑瓷廠拼貼工作坊和

陶瓷手作坊,沉浸式感受陶瓷從泥到器的升華歷程。雙手沾著泥土,成員們嘗試揉泥、拉坯、修坯、刻畫、釉下粉彩——每一道工序都需要耐心與協作。有隊員在一次次失敗中感慨:“原來每一道曲線、每一筆紋樣,都是來之不易的。”

在

碎瓷拼貼體驗中,同學們將殘缺的瓷片重組為全新藝術作品,于“不完美”中讀懂再生與創新的可能。青花的淡雅、釉里紅的濃烈、粉彩的絢麗,在拼接中交織出別樣的韻味。有時一片瓷的弧度恰好能構成花瓣的曲線,有時幾塊殘片的裂痕意外拼出山水的輪廓——這種偶然與必然的交融,讓實踐團深刻感受到陶瓷藝術的魅力。

實踐團在實踐過程中專訪了江西省工藝美術師

江輝、三寶半閑堂主理人

徐穎星、高級工藝美術師

孫輝與

陳智猛等多位深耕陶瓷領域的代表性人物,聆聽他們關于傳統、創新與保護的真誠分享。

江輝老師坦言:“泥與火的藝術,是景德鎮人刻在骨子里的基因。”其作品既承襲傳統青花之雅韻,又融匯現代審美,形成“工致中見靈動”的獨特風格;徐穎星女士則聚焦現實困境,強調法律保護對激勵創新至關重要,尤其是年輕創作者的作品,需要更完善的知識產權意識來護航;陳智猛老師注重對傳統技藝的堅守與創新。他認為,墨彩瓷繪不僅是技藝的傳承,更是文化的延續。

這些面對面的交流,讓隊員們意識到:非遺不僅要傳承技藝,更要建立一套尊重原創、保障權益的現代機制。傳統匠人并不抗拒變革,他們渴望在法律的守護下,讓古老技藝煥發新生。

團隊成員在實踐過程中走進景德鎮研學中心、景德鎮陶瓷大學潤心館、景德鎮三寶村黨群服務中心,之后帶著實踐成果返回家鄉,開展“回訪母校、傳遞新知”系列活動。未來,青玉鑒權實踐團繼續深入非遺現場,向傳承人學習傳統技藝,用年輕的語言記錄、宣傳非遺陶瓷文化,讓更多年輕人觸摸瓷都的千年匠心,成為非遺傳承的新力量,讓景德鎮的窯火永遠熾熱,瓷韻永續流傳。